Scrivere sui muri

Il mondo segreto dei Writers da Pompei a New York

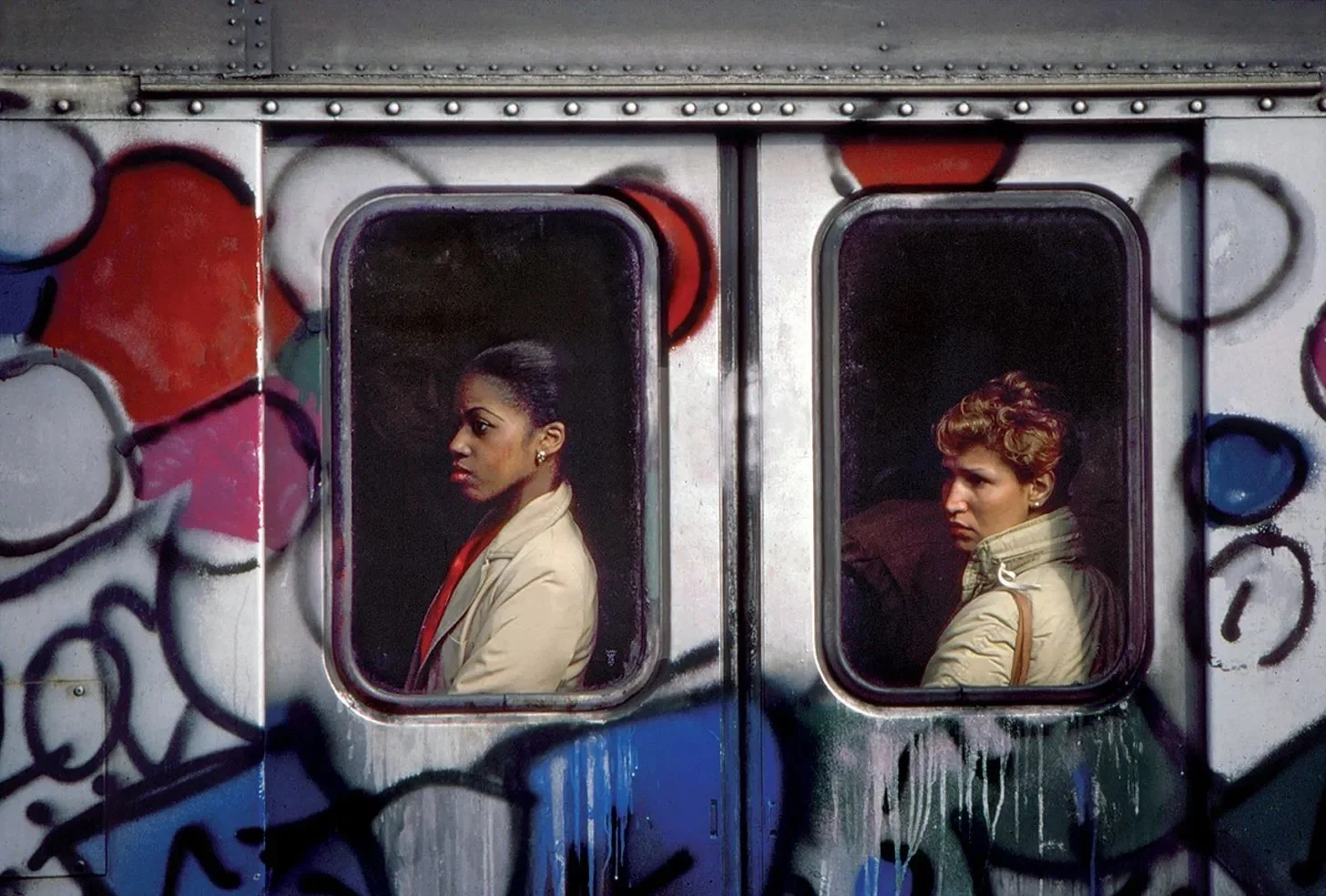

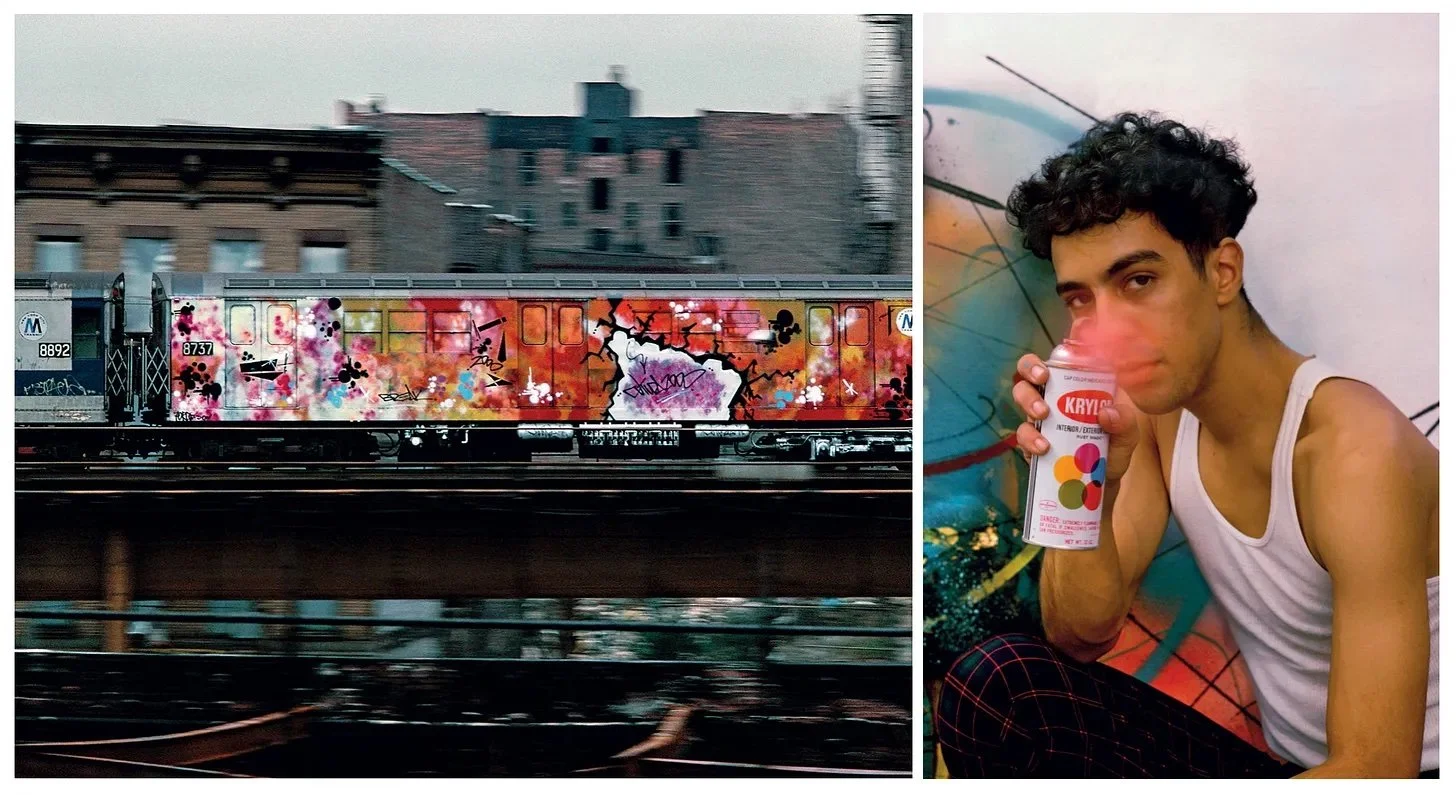

Women on Train, New York, 1981. All photographs © Martha Cooper, from Spray Nation

Buongiorno a tutti cari lettori e lettrici e bentornati su Mettiladap.arte.

Mi scuso per l’assenza delle ultime due settimane, per la prima volta dall’inizio di questa newsletter ho avuto bisogno di una pausa per far ripartire gli ingranaggi, ancora niente ferie all’orizzonte, purtroppo, al momento solo Pinguino, Polase e pressione bassa - sempre detto: viva le mezze stagioni! -.

Questo mese riceverete comunque due newsletter, la prossima uscirà lunedì prossimo e avrà un contenuto decisamente più leggero: consigli di lettura (e di ascolto) per le vacanze 🏖️.

Oggi invece restiamo in città, in particolare in quelle vie dove il cemento si scioglie e dove non passa neanche un refolo di vento, oppure in quei vagoni dei treni regionali con i finestrini oscurati perchè imbrattati con la vernice spray - perdonatemi per lo scenario ameno, ma ha un suo perchè, ci arriviamo -.

Ecco, in questi scenari è molto probabile che il nostro sguardo venga intercettato da una forma di “disturbo” visivo che in città conosciamo - o pensiamo di conoscere - molto bene: i graffiti. E le reazioni più comuni possono essere due: sdegno o indifferenza.

Ormai le tags - cioè le firme degli artisti - o, più in generale, le scritte sui muri, fanno talmente parte del panorama cittadino da passare inosservate, e si mescolano alla “bruttezza urbana” a cui ci siamo passivamente abituati.

Ma non è sempre stato così. Ciascuno di noi almeno una volta si sarà chiesto “perchè”: cosa spinge gli individui a vandalizzare un bene pubblico, ad imbrattare una superficie che il più delle volte non si presta ad essere imbrattata?

“Perchè sono cretini”, potrebbe essere la risposta facile. Ma qui su Mettiladap.arte, come sapete, non ci piacciono le risposte facili, e quindi scaviamo un po’ più a fondo, per capire cosa c’è dietro l’atto di scrivere sui muri e per sbirciare anche solo per un attimo dentro il mondo segreto dei Writers e della Street Art, in cui ci imbattiamo quasi tutti i giorni, ma di cui nemmeno ci accorgiamo.

Le mani (pensiero stupendo)

Basta fare rapidamente mente locale per renderci conto che l’essere umano ha iniziato a scrivere sui muri ancora prima di inventare la scrittura. E la cosa ancora più sorprendente è che lo faceva proprio con il colore “spray”, molti secoli prima dell’invenzione della bomboletta o dell’aerografo.

Ne sono una prova i “negativi” delle mani risalenti al neolitico, rinvenute in due grotte sparse per il mondo, a Pech-Merle in Francia (tra il 25.000 e il 20.000 a.C.) e nella Cueva de las Manos in Patagonia, Argentina (tra il 13.000 e il 9.000 a.C), realizzati appoggiando la mano sulla parete di roccia e soffiandoci sopra i pigmenti con una “cannuccia” di osso - tecnica che oltretutto ricorda lo stencil -.

Cave of Hands, Patagonia - UPPER PALEOLITHIC, 13000 – 9000 BCE

Pech-Merle Cave, France - 25,000 BCE

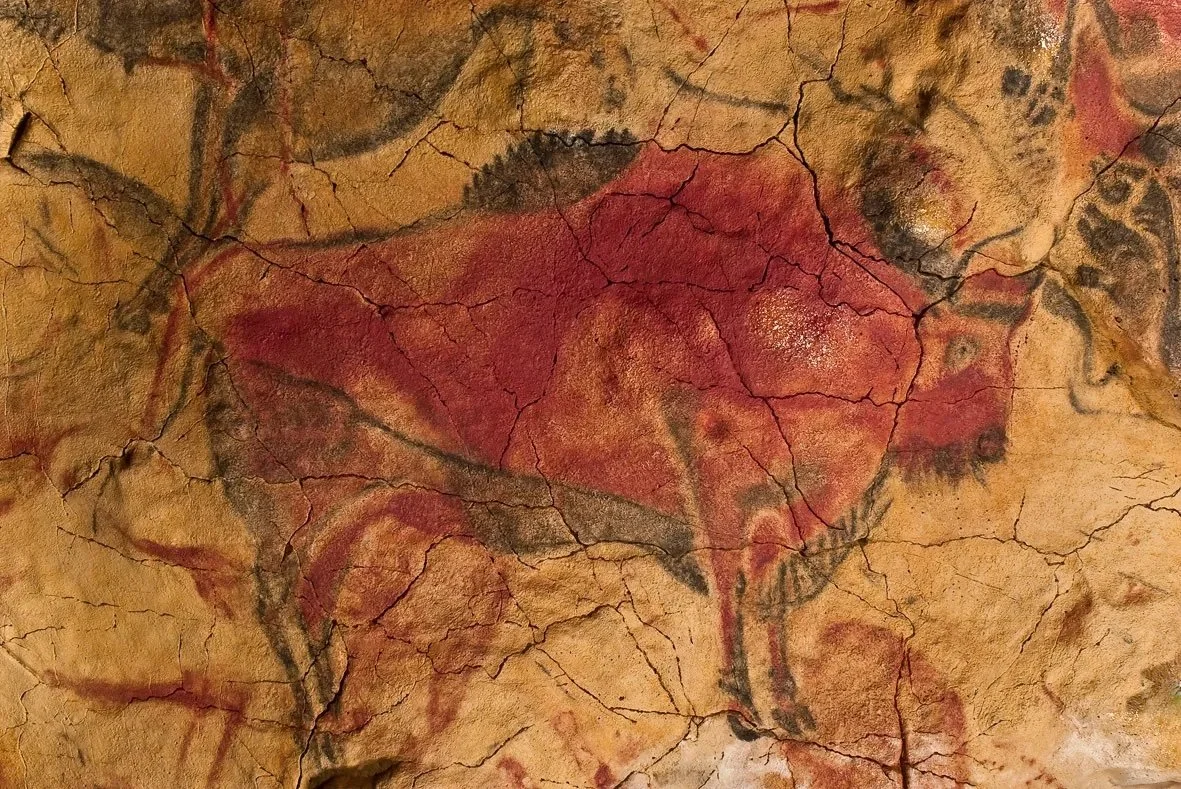

Bisonte policromo, Grotte di Altamira, Spagna

Le pitture rupestri più note, come i famosi bisonti delle Grotte di Altamira, in Spagna, di solito rappresentano animali e scene di caccia. Osservandole non si può che rimanere stupefatti dalla maestria nel disegno e dalla testimonianza storica inestimabile di questi reperti. Ma le mani “soffiate” sono un’altra cosa: un segno d’invidualità e auto-affermazione, una prova tangibile del desiderio umano di essere ricordato, o anche solo di registrare la propria presenza.

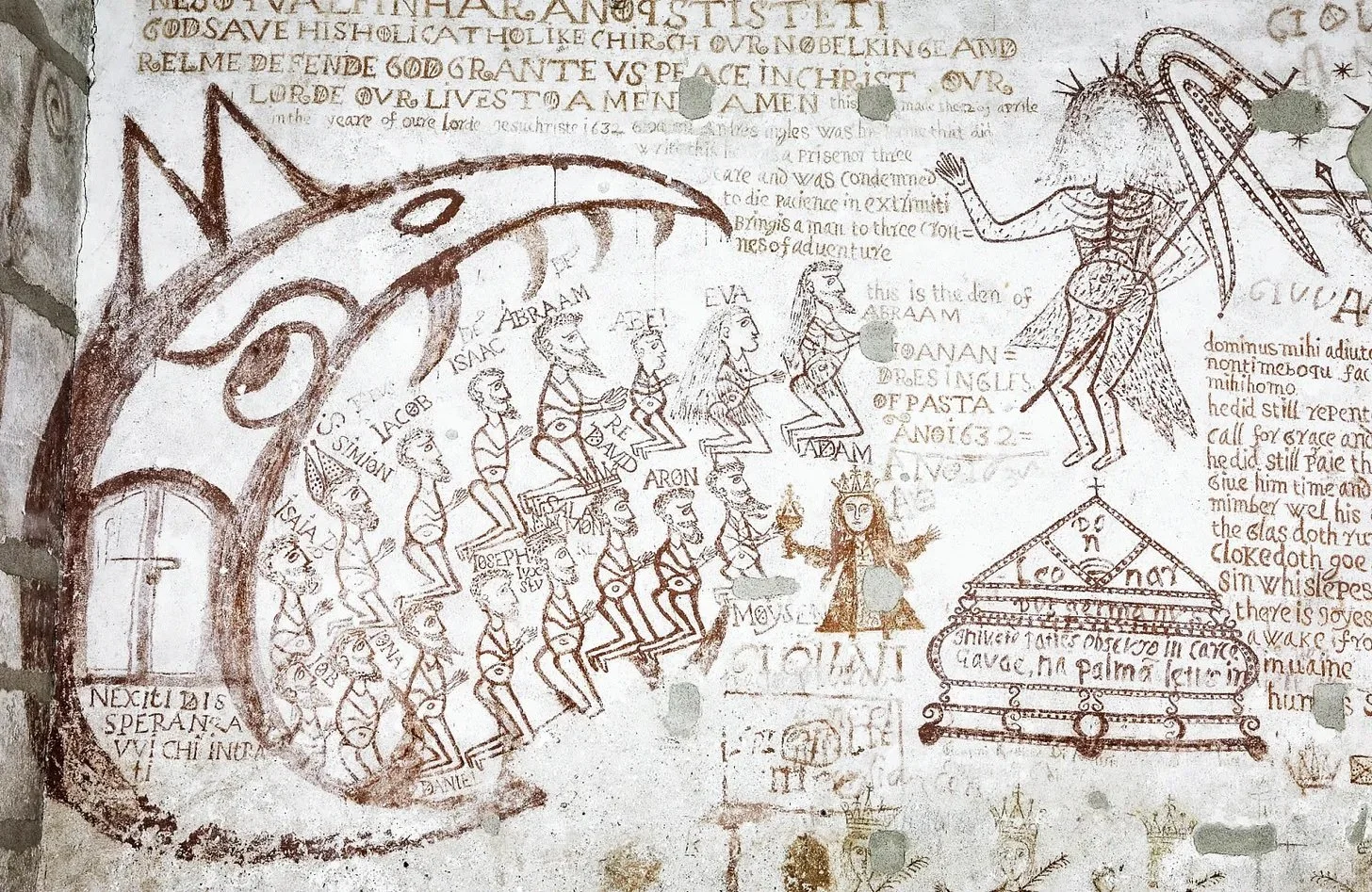

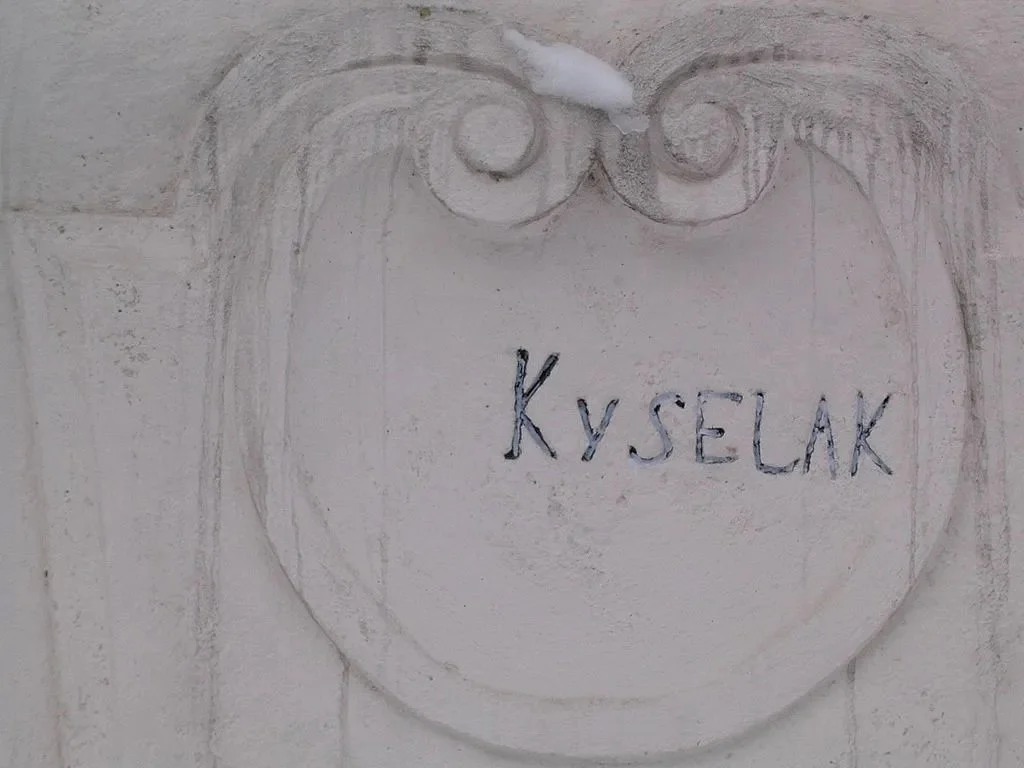

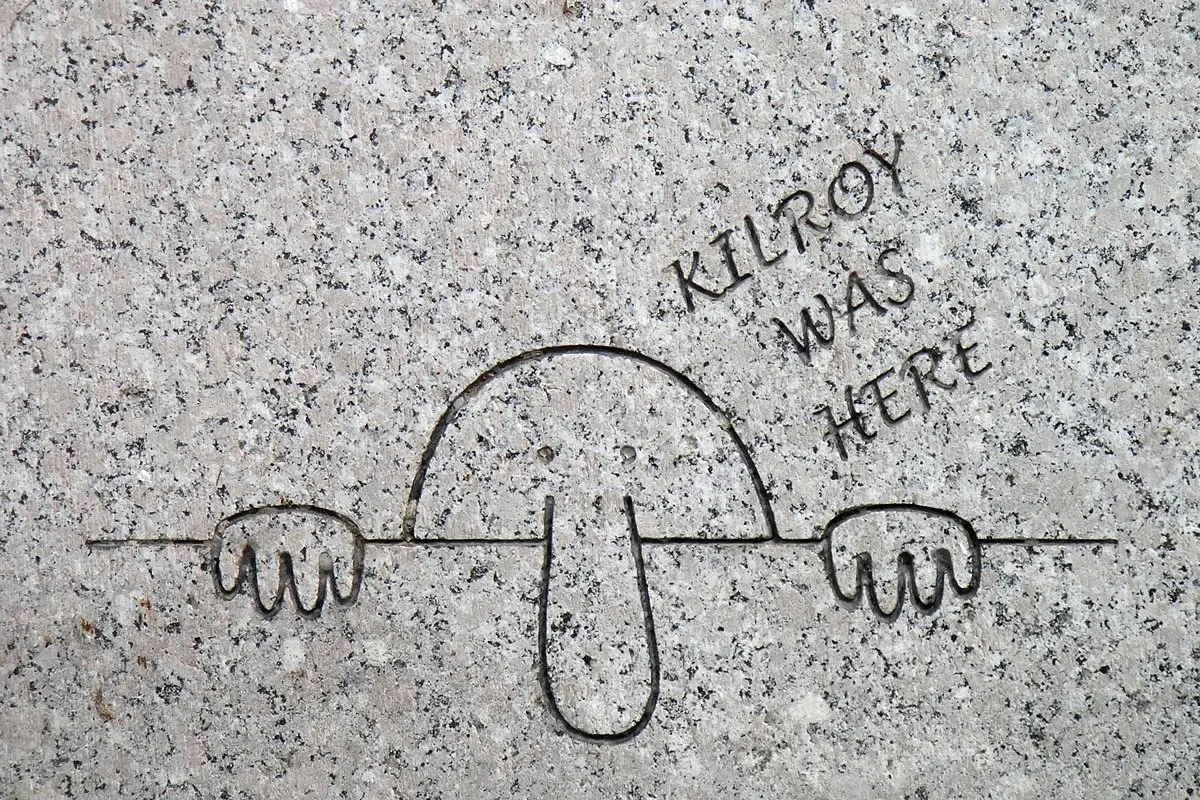

La stessa urgenza che sentivano i cittadini di epoca romana, come dimostrano i numerosi graffiti di Pompei che vedremo tra poco, o i prigioneri delle carceri in epoca medievale e rinascimentale, come si può osservare ancora oggi visitando le celle di palazzi e castelli, o l’impiegato austriaco Joseph Kyselak, considerato “l’antenato dei writers”, che nel 1825 intraprese un lungo viaggio a piedi e incise il proprio nome ovunque lungo la strada, su edifici e rocce, o come i soldati dell’esercito americano durante la seconda guerra mondiale, che segnalavano il proprio passaggio con il disegno di un buffo personaggio col nasone e la scritta “Kilroy was here” (Kilroy è stato qui).

La stessa iniziativa di molti ragazzini che tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ‘70, prima a Philadelphia e poi a New York, diedero vita a un movimento indipendente, dirompente e illegale, che si diffonderà a macchia d’olio in tutto il mondo, influenzando l’arte e lo stile della loro generazione e di quelle successive: il Writing.

Palazzo Chiaramonte, Palermo, Italy, graffiti lasciati dai prigionieri dell’Inquisizione Spagnola (dal 1600 al 1782)

Incisione di Kyselak su un obelisco, Schwarzenbergpark, Vienna

Kilroy was here, 2004, Iscrizione - Washington, World War II Memorial

Umorismo Pompeiano

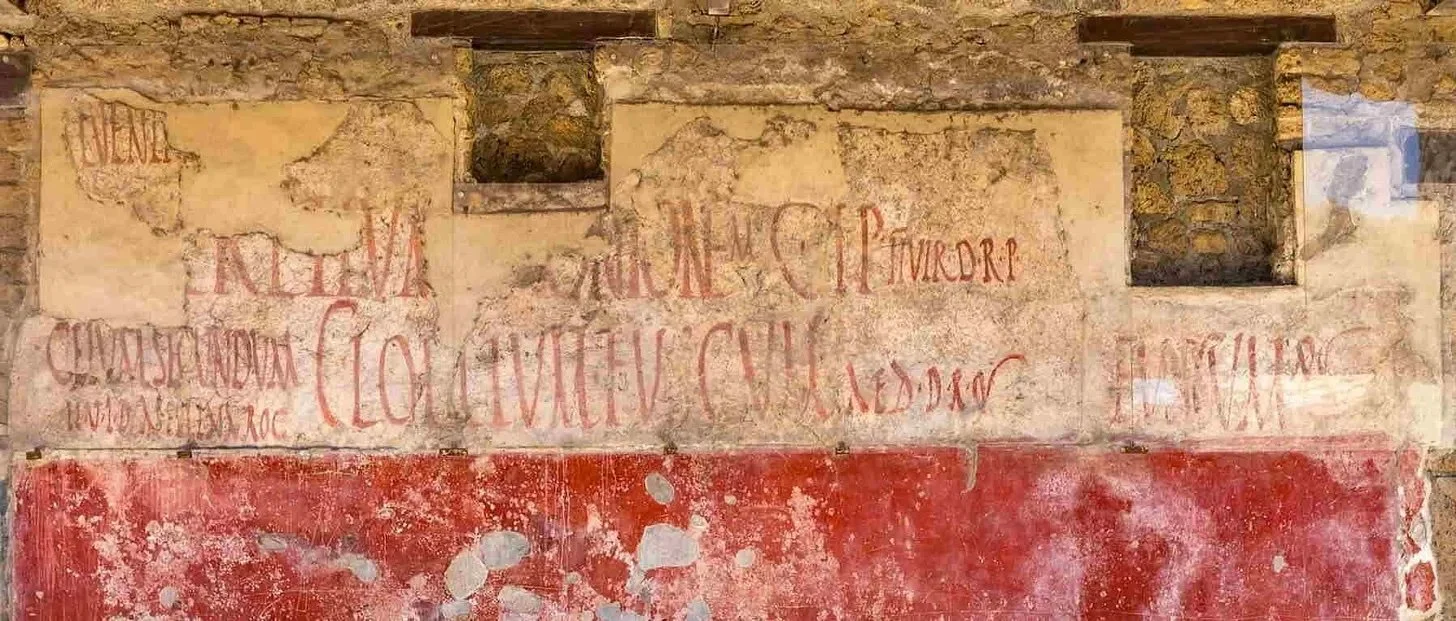

Probabilmente era una prassi comune scrivere illegalmente sui muri in epoca romana, eppure l’unica traccia che abbiamo di quell’usanza sono le pareti di Pompei, che hanno conservato oltre undicimila iscrizioni presenti prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C

Graffiti, Scavi di Pompei, 79 d.C.

Graffiti, Scavi di Pompei, 79 d.C.

Leggendo le traduzioni, non si può che pensare che oggi non siamo poi tanto diversi dagli abitanti campani di molti secoli fa. Sui muri della città infatti compaiono frasi volgari, insulti, dichiarazioni d’amore, manifesti elettorali, annunci, citazioni di opere letterarie, pubblicità, caricature… ma anche semplici nomi che testimoniano il proprio passaggio (un po’ come nei bagni del liceo, ma in latino). Vi riporto degli esempi perchè alcuni sono davvero spassosi:

“Papero, dalla mia bella vattene via”

“Livia saluta Alessandro. Se stai bene, non mi interessa; se muori accorro”

“Non venderei mio marito...a nessun prezzo...”

"Crudele Lalagus, perchè non mi ami?"

“Successo, il tessitore, ama Iride, la cameriera dell’osteria che invece non se lo fila proprio. E più egli implora, più ella non lo cura proprio. A scrivere è il rivale.

Ti saluto.

“Atimeto mi ha messa incinta”

"Oppio, buffone, ladro, furfantello"

"Phileros è un eunuco"

"Secondus ha cacato qui, per tre volte su un muro"

"L'ufficiale dell'imperatore Nerone dice che questo cibo è veleno"

"Satura fu qui il 3 settembre"

"Stronius Stronnius, non capisce niente!"

"Epaphra non è brava al gioco della palla"

"Quanto sei brutto, Tertius!"

“Euplia qui si è congiunta con uomini gagliardi a profusione”

Pompei Graffiti - The Art Archive/Alamy via Smithsonian Magazine

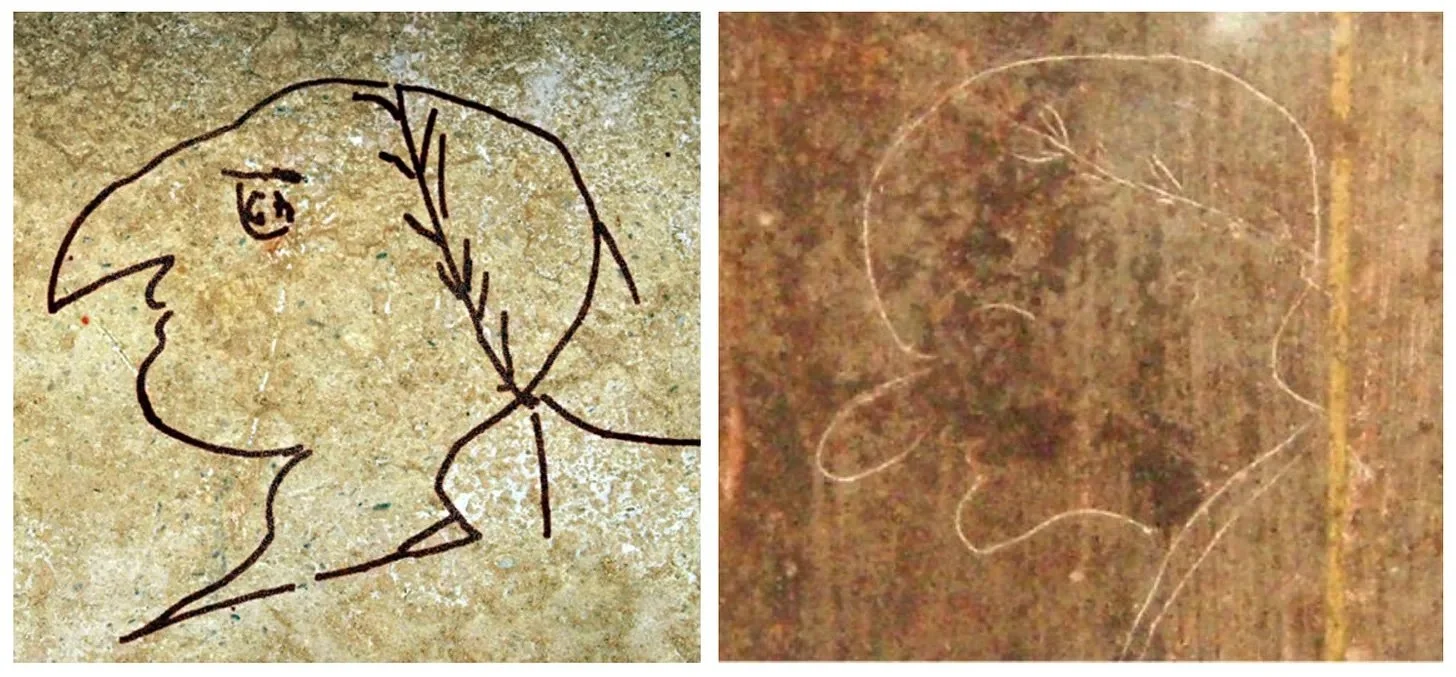

Disegni / Graffiti caricaturali trovati a Pompei

La nascita delle tag, da Philadelphia a New York

Come dicevamo, non è solo a Pompei che si diffuse la pratica di scrivere sui muri illegalmente, ma ci sono stati molti esempi nella storia di persone che hanno impresso il proprio nome o un messaggio su un muro. Ma mai come a Philadelphia, e poi, soprattutto, a New York, il fenomeno divenne esteso, a tal punto da avere un enorme impatto sulla vita degli abitanti e sull’aspetto della città.

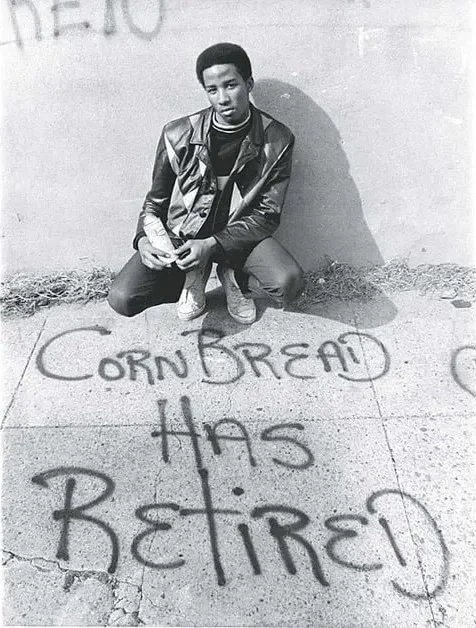

Cornbread

In principio fu il quattordicenne Cornbread, che iniziò scarabocchiando la frase “Cornbread ama Cynthia” in vari luoghi dove la ragazza avrebbe potuto vederla.

Per anni erano state le gang a disegnare simboli, firme e motivi figurativi per marcare territori e ideologie, ma Cornbread fu uno dei primi “individualisti” dei graffiti, dedito a una forsennata auto-promozione. La tag “Cornbread” era ovunque. All’apice della sua fama, tra gli anni ‘60 e ‘70, riuscì a “taggare” persino un elefante dello zoo di Philadelphia e il jet privato dei Jackson 5.

Nel 1971 Cronbread dichiarò di aver smesso di scrivere graffiti scrivendo graffiti.

“Quando mi resi conto che tutto ciò che dovevo fare era scrivere il mio nome su cose bizzarre, diventai avido di pubblicità… e i media erano più che felici di darmi corda”

- Cornbread

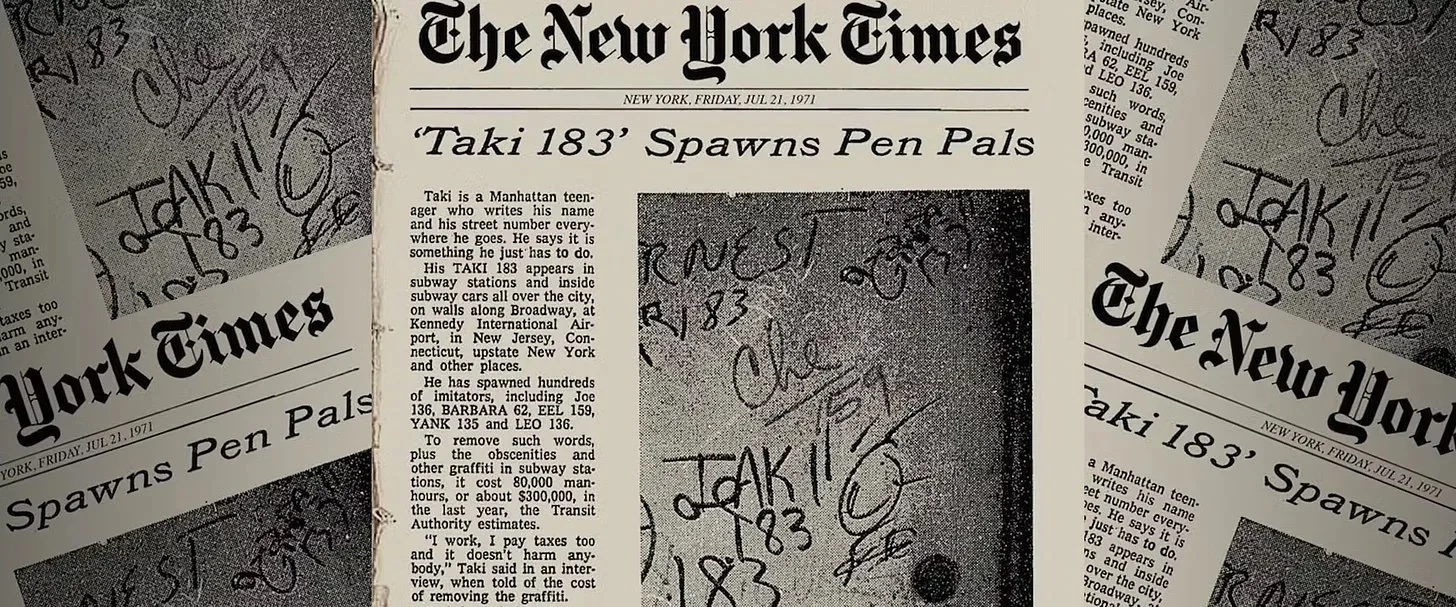

Taki183, New York

Taki era il soprannome di un un ragazzo greco che lavorava come postino a New York, 183 era il suo indirizzo. Grazie al suo lavoro Taki aveva la possibilità di girare per la città in lungo e in largo, e, pennarello alla mano, iniziò a lasciare il proprio segno.

In breve tempo la firma Taki 183 fu visibile in tutta New York, fino a diventare un vero e proprio marchio, e non passò inosservata agli occhi del New York Times, che nel 1971 gli dedicò un articolo.

Da lì, centinaia di ragazzi, che avrebbero voluto essere menzionati sul giornale, presero un pennarello e si unirono a lui. Taki non fu il primo, ma la notorietà che la sua tag ricevette grazie all’articolo innescò un movimento globale, di conseguenza viene ancora considerato un autentico pioniere.

L’articolo del New York Times su Taki 183

American graffiti

Dondi, whole car, Children of the Grave Again, 1980 - Photographer: Martha Cooper

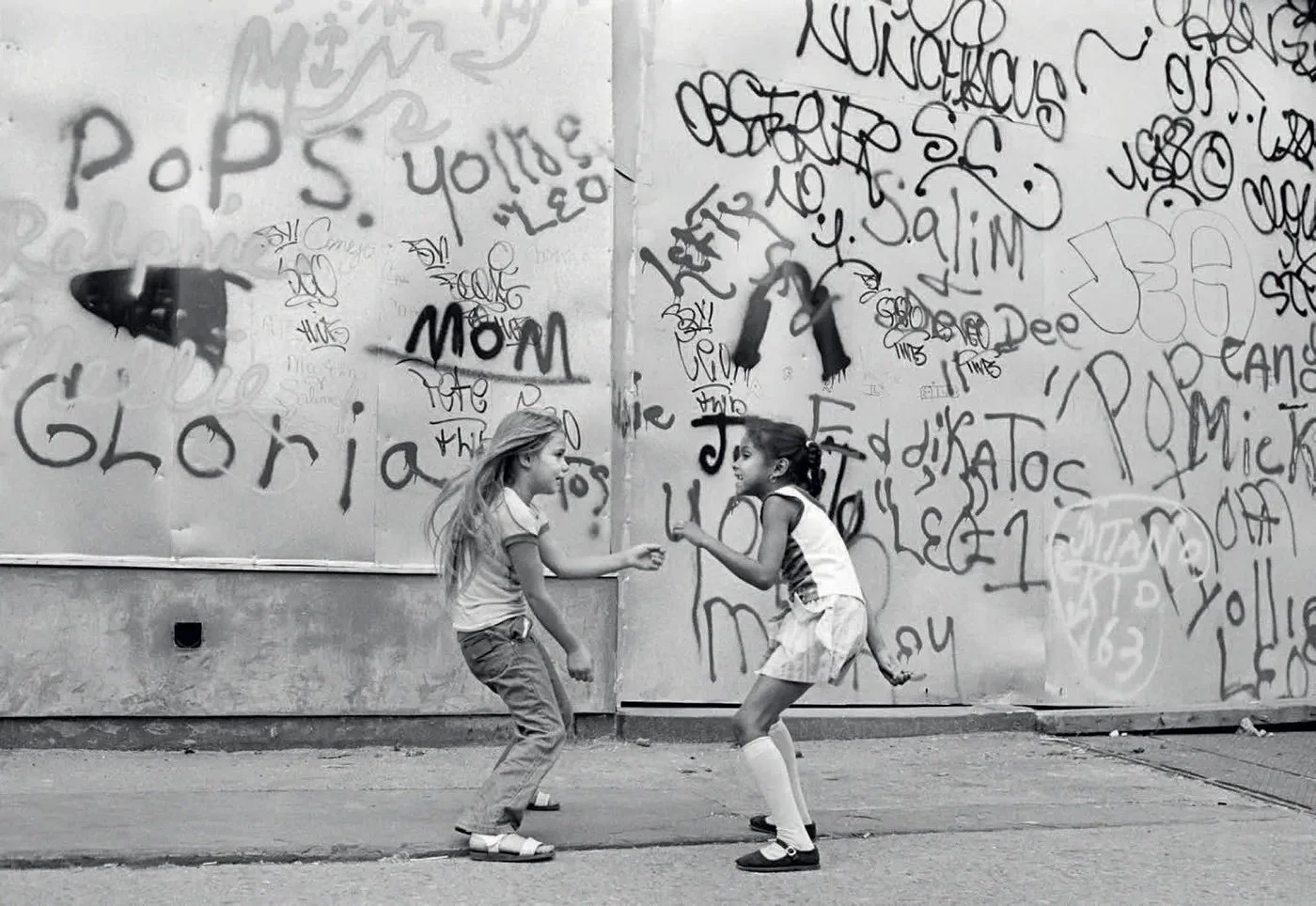

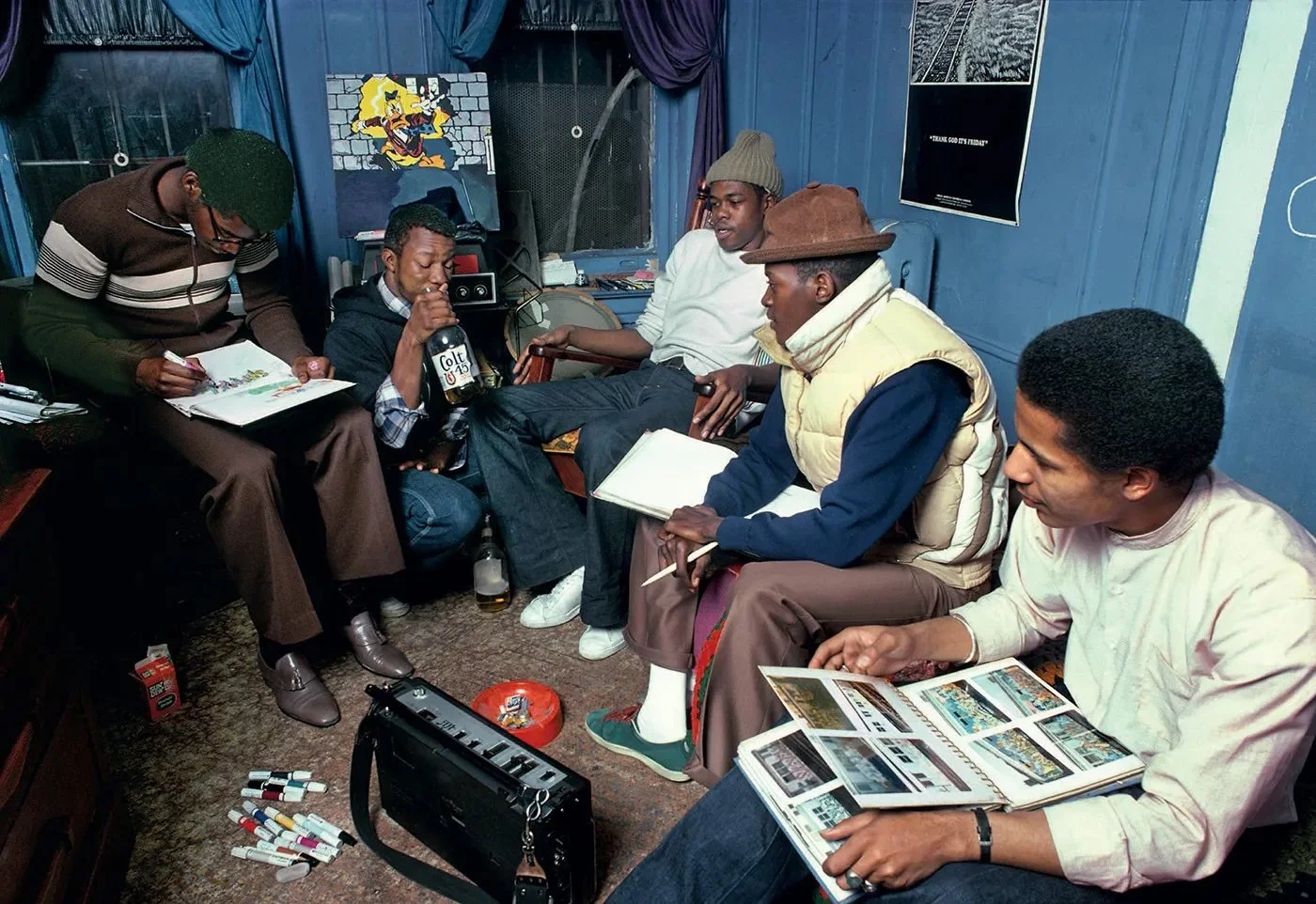

La generazione dei giovani americani degli anni ‘70 era cresciuta in un’atmosfera cupa e pessimista: dalla guerra in Vietnam al diffondersi dell’eroina, dalle disuguaglianze alla criminalità dilagante, mentre la televisione proponeva modelli di fama e auto-realizzazione. In una città che offriva scarso ottimismo, la creatività indomabile e l’energia pura dei graffiti divennero contagiose.

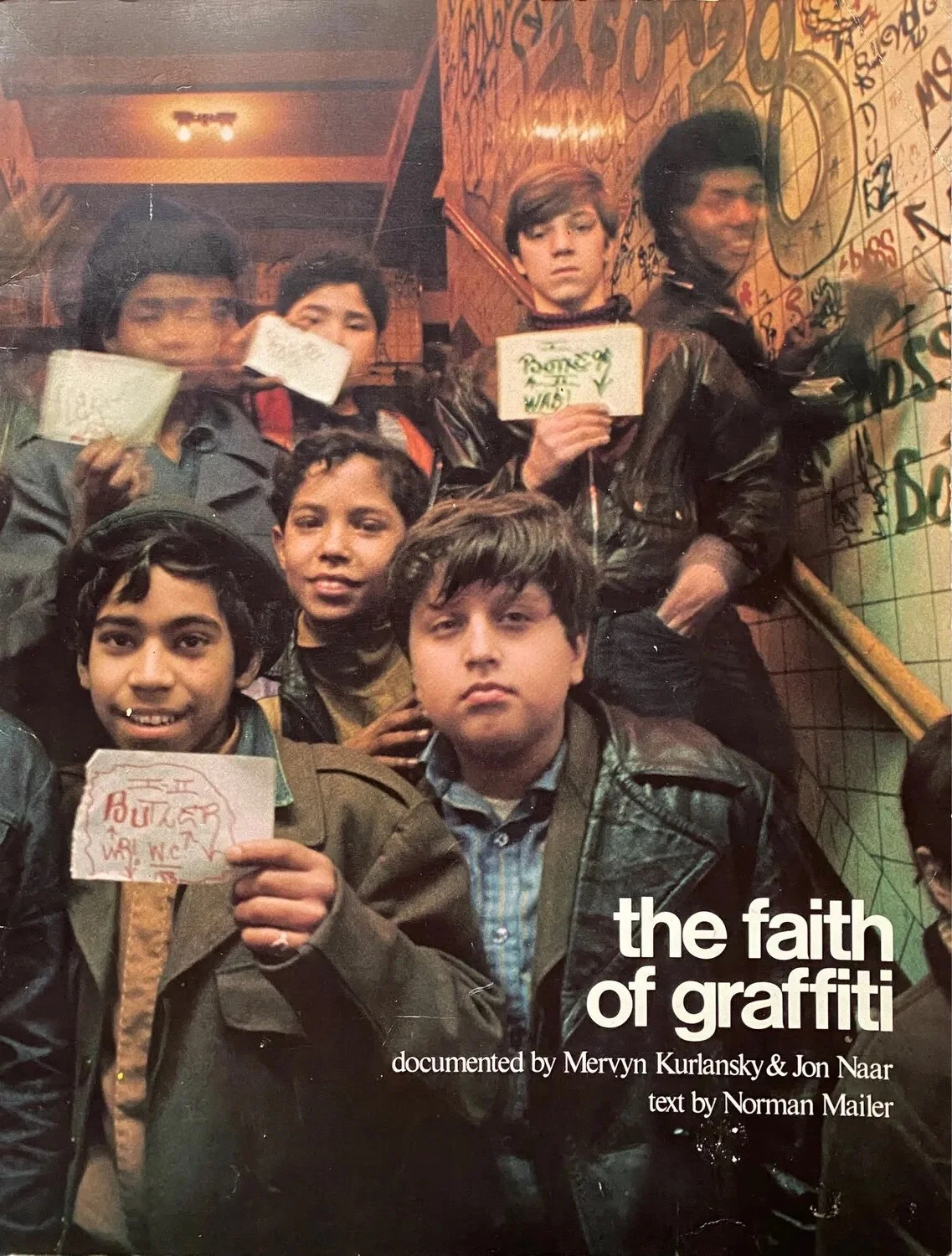

The Faith of Graffiti, 974 essay by American novelist and journalist Norman Mailer about New York City's graffiti artists

Girls dancing to disco music from bar, Lower Eastside, 1978 - Photographer: Martha Cooper

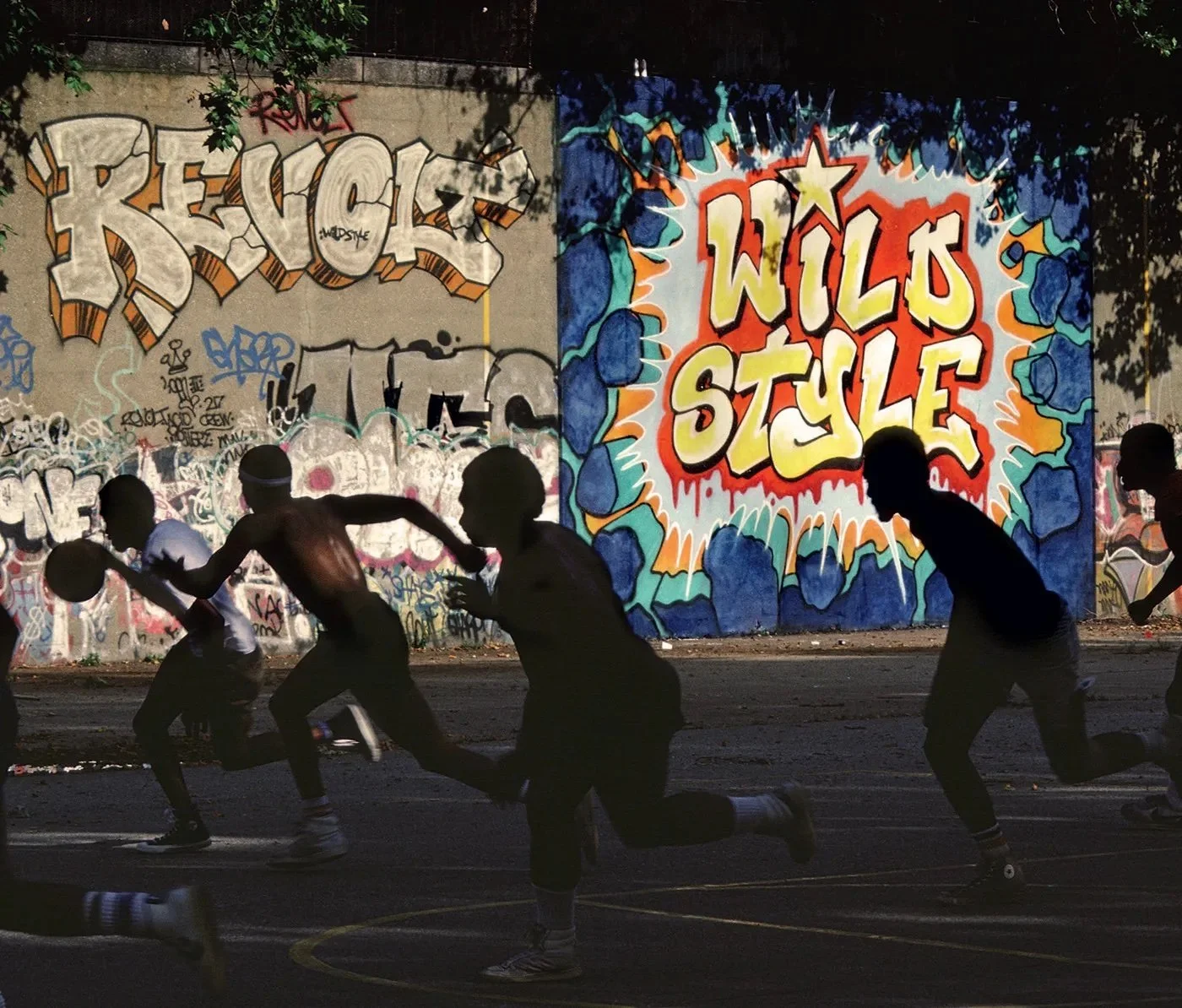

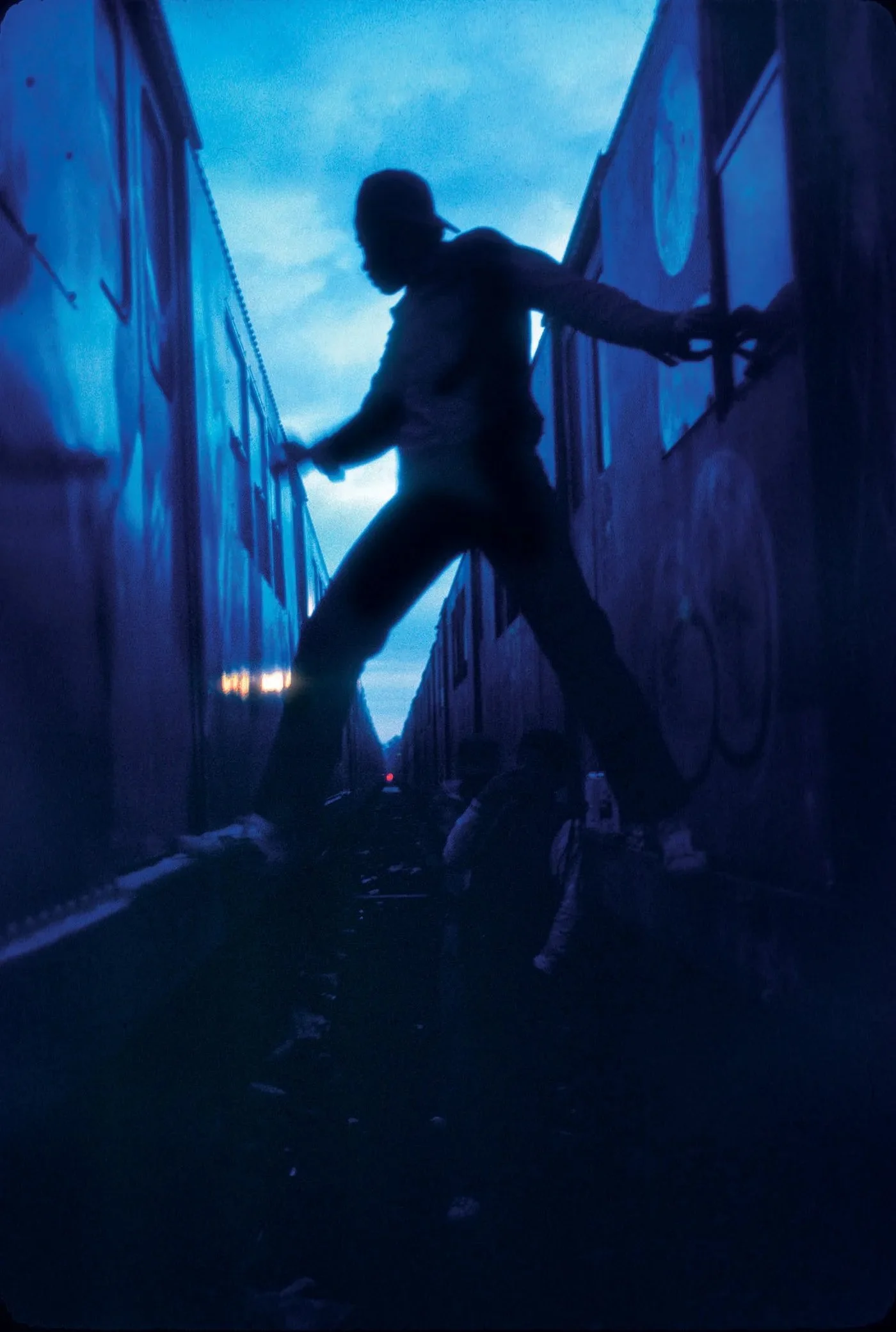

Gli adolescenti iniziarono a sfidarsi nel creare le proprie tag in stili sempre più creativi e fantasiosi, con stili calligrafici diversi che presero piede e si diffusero tra le crew, sempre più grandi e più visibili, e realizzati in luoghi sempre più pericolosi e difficili da raggiungere. Le metropolitane vennero completamente ricoperte di colore, trasformandosi in “musei” in movimento. E i poliziotti ebbero sempre più filo da torcere, soprattutto dopo il blackout del 1977, che innescò saccheggi indiscriminati e incendi, ma anche nuove ondate di graffiti e feste abusive. Alla fine degli anni Ottanta la graffiti art era un movimento globale.

CEY with his sketches at Graphiti Productions Inc. Gallery, 1982 - Photographer: Martha Cooper

Futura, Break piece, 1980 - Photographer Martha Cooper

Freshly painted Wild Style wall in Riverside Park, 1983 - Photographer: Martha Cooper

Dondi’s bedroom, 1980 - Photographer: Martha Cooper

Dondi in yard (silhouette), 1980 - Photographer: Martha Cooper

I writers più noti divennero eroi popolari e leggende della strada, guadagnandosi i famosi “15 minuti di celebrità” profetizzati da Andy Warhol, e il mondo dei graffiti si unì indistricabilmente con la cultura hip hop, diventandone una delle quattro attività fondanti, insieme al DJ, al rap e alla breakdance.

I nomi più noti della scena erano Lee Quinones e i Fabulous Five, SEEN, Dondi White, Futura, Lady Pink, Dj Kool Herc - considerato l’inventore dell’ hip hop - Afrika Bombaataa e Rammelzee, artista che sposava l’immaginario “gothic futurism” - su di lui vi consiglio questo breve documentario, che immortala bene l’atmosfera di quegli anni:

Se siete curiosi di conoscere meglio la New York degli anni ‘70 e capire le dinamiche dietro la nascita del fenomeno dei graffiti, del djing e della musica hip-hop (e la sua “avversaria”: la musica dance), vi consiglio una serie Netflix che per me è un capolavoro, The Get Down.

Ma che senso hanno i graffiti?

L’edificio 5 Pointz a New York è considerato "la mecca” dei graffiti, ospitava infatti 11.000 opere murali. Nel 2014 è stato demolito. Un vero sacrilegio!

Ritornando sulla domanda iniziale… nessuno. Sono semplicemente la forma più accessibile e immediata di auto-pubblicazione: i writers vivono in un mondo in bilico tra la libertà ad ogni costo e il rischio di essere arrestati. Per lanciare un messaggio o per farsi notare non c’è bisogno di trovare un editore o un’etichetta, basta entrare in azione: se si scrive qualcosa su un muro, la gente sarà costretta a leggerla .

Che poi, nella cultura dei graffiti, non è la gente il pubblico di riferimento, ma gli altri writers. I graffiti non sono altro che una sfida con se stessi, con gli altri artisti e con la polizia. Una combinazione di rischio e divertimento, come un videogioco calato nella realtà, con conseguenze reali.

Quando il nome del graffitista inizia a venir riconosciuto, entra a far parte del folklore del quartiere. Il writer misterioso ha un’ identità segreta, sviluppa uno stile individuale, un’estetica, una reputazione. I ragazzini scoprono la tag e cercano di immaginare chi sia il supereroe locale che si aggira fra loro. La polizia fa lo stesso. I graffiti danno ai ragazzi la sensazione di far parte di qualcosa più grande di loro

Lower Manhattan, China Town, Graffiti sul tetto, Photographer: Alice Pasqual

“Quello dei graffiti è principalmente un movimento anti-artistico, che fa del vandalismo una forma d’arte” - Simon Armstrong, Street Art

E’ un errore concentrarsi troppo sui meriti estetici dei graffiti, perchè lo scopo principale delle scritte non è di essere belle, ma di danneggiare e contestare la proprietà privata. - Simon Armstrong, Street Art

“Se l’arte riflette la società, in un’epoca di individualismo che cosa può esserci di più logico di elevare il nome dell’individuo a forma d’arte? Che cosa può esserci di più ambizioso di un adolescente che vuole diventare un marchio riconosciuto a livello globale come Coca-Cola, Marlboro o Nike, con il suo nome appiccicato per tutta la città? I writer emulano i modelli proposti dai marchi globali e trasformano le firme in arte.” - Simon Armstrong, Street Art

E la Street Art?

Finora abbiamo parlato solo di Graffiti Art per un motivo. Perchè la Street Art è un’altra cosa: rispetto al writing, nella Street Art mutano i riferimenti culturali, le tecniche, lo stile, il rapporto tra legale e illegale, le dimensioni, la percezione da parte dell’arte ufficiale, e in molti casi, anche da parte del passante, che non considera più l’intervento su muro solo un atto vandalico a prescindere.

Si può dire che il writing sia il progenitore della Street Art per come la conosciamo oggi, e da questa è stato in qualche modo inglobato, cannibalizzato. Ma non certo superato, tant’è che sono ancora molti i suoi adepti a livello internazionale, duri e puri della bomboletta.

Al contrario, la Street Art è un campo sconfinato, che include le bombolette ma anche gli sticker, gli stencil, i dipinti murali, i poster e le installazioni, ha commistioni con la musica, la fotografia, il video e molto altro, ha un piede nel mercato e uno fuori, alterna illegalità a commissioni pubbliche, anche museali.

Inutile dirvi che alla Street Art dedicheremo una o più newsletter a parte!

In conclusione

Tutto questo pamphlet sul graffitismo non è di certo intenzionato a farvi rivalutare i graffiti - c’è da riconoscere che la maggior parte di quelli che ci sono a Milano si discostano molto dalla qualità della scena newyorkese o delle capitali europee, e hanno finalità molto più vandaliche che estetiche - ma semplicemente a farvi inquadrare meglio il fenomeno, e a rendervi più attenti nell’individuazione dei graffiti “di livello” da quelli fatti “per fare”.

Se questo mondo vi ha anche solo per un attimo incuriosito, comincerete a guardarvi per strada con occhi diversi, e comincerete a notare scritte che forse prima non notavate. I graffiti sono un linguaggio sotterraneo che comunica attraverso codici, simboli, rivalità tra crew, colori… con la giusta esperienza saprete interpretare questo universo che si muove tra treni e muri. Poi, alla Street Art, che ha un livello di complessità in meno e un bel po’ di mondi da scoprire, ci arriviamo.

Grazie per avermi seguita fino a qui e alla prossima,

Elena